HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。

今回は、命令です。というか、義務です。

題して、” 大滝詠一を聴け “

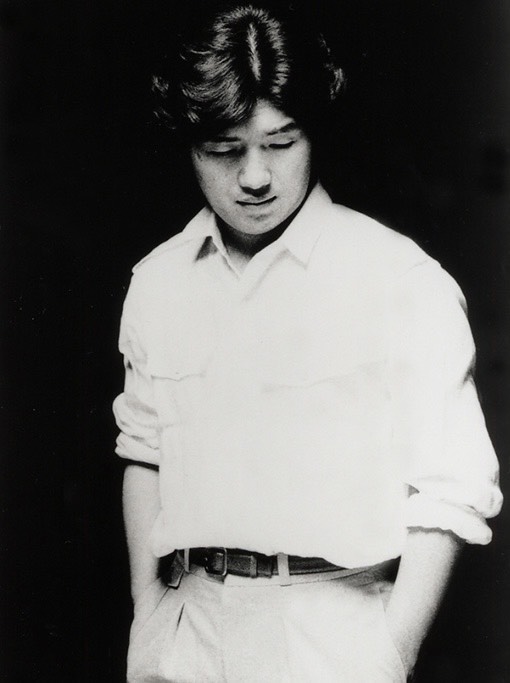

大滝詠一と言えば、日本の夏にとって象徴的なシンガーソングライターであり、邦楽史における大御所プロデューサーの一人、というざっくりとしたイメージが先行しがちですよね。

その通りではあるのですが、何より本当に”良い”んです。曲も声も音も。

今回は、そんな彼の魅力を紹介し、ぜひ皆様にも大滝詠一を愛していただきたいと思っております。

それでは、本編へどうぞ。

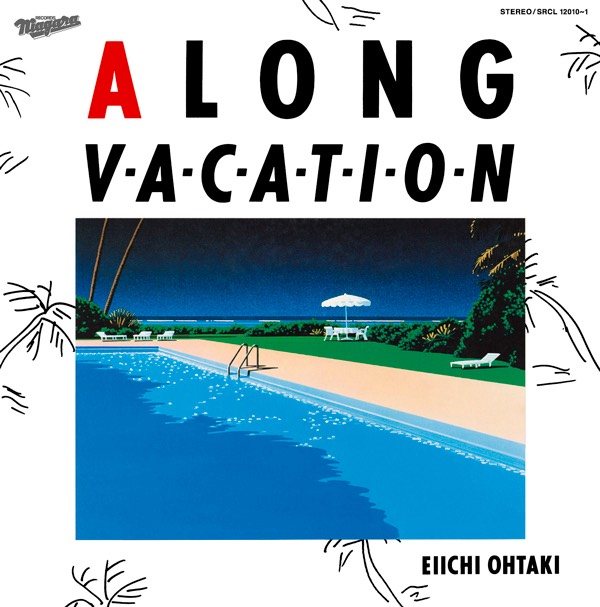

【名盤『A LONG VACATION』】

まずは、この絵をご覧ください。

この絵は、イラストレーターの永井博による作品です。美しい青色のプールや白いパラソル、空や自然など、まさしく夏を象徴する絵に見えると思います。

しかしながら、どこか「さみしさ」や「孤独」などのイメージをも同時に包含していませんか?人気のない海やプールなどに美しさを見出すさまは、日本人的な夏の楽しみ方とも言えます。

こんなイメージが音楽として体現されるなら、日本人ならば誰もが聴いてみたいと思うはずです。

大滝詠一の名盤、『A LONG VACATION』は、そんな日本の夏をパッケージングした作品なのです。作詞は全曲松本隆が務めます。

松本隆は、自身の生涯のテーマとして「風」を追究しています。本作にも度々「風」が登場しますが、大滝詠一のナイアガラ・サウンドと相まって、当アルバムは本当に涼しく、爽やかでエバーグリーンな作品に仕上がっています。

ちなみに、本作は商業的にも大成功しています。今日までの累計セールスは300万枚を超えているらしいですね。

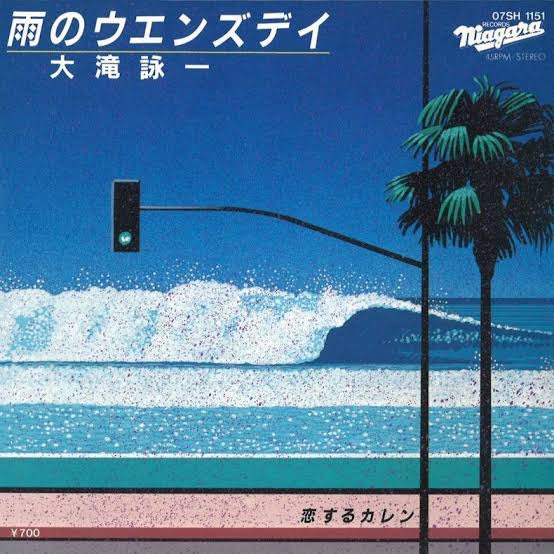

私の個人的なフェイバリットは「恋するカレン」。「雨のウェンズデイ」も素晴らしい。現代にまで伝わる有名曲は「君は天然色」でしょうけれどね。

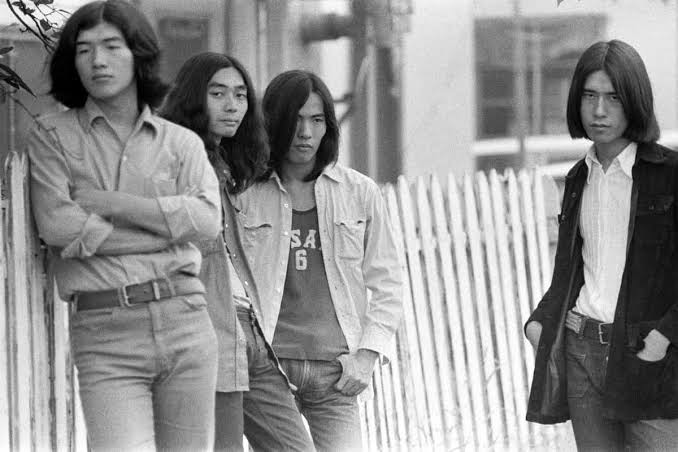

【大滝詠一の影響① 「ロック」】

大滝詠一は、キャリアの最初期から活躍し続けてきたアーティストです。ポップスとしてのイメージが強い彼ですが、最初は彼もロックの人間でした。

彼の所属していたロックバンド、「はっぴいえんど」は、邦楽史の草創期に活動し、日本語ロックの確立に貢献しました。メンバーは、大滝詠一(Vo.Gt)、細野晴臣(Vo.Ba)、鈴木茂(Gt)、松本隆(Dr)の4人。皆、後の邦楽界を大いに背負うことになる重要人物です。

大滝詠一は、はっぴいえんどにて、アシッドフォーク/サイケデリックロックの「抱きしめたい」や、ブルースロック的な「はいからはくち」などの楽曲を残しました。

ビートルズをはじめとしたマージービートや、エルヴィス・プレスリー、ビーチ・ボーイズなどの、5、60年代のロックンロールに影響を受けていたようですね。

◎ はっぴいえんど『風街ろまん』

【大滝詠一の影響②「シティ・ポップ」】

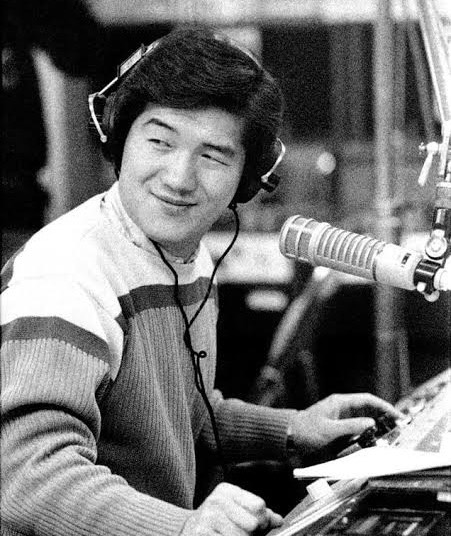

大滝詠一と言えば、ソロ活動期のシティポップアーティストとしてのイメージが強いことでしょう。近年のシティポップのリバイバルブームの影響で、彼や山下達郎、竹内まりやなど多くの7、80年代アーティストが再注目されてきました。

彼は、1974年に「ナイアガラ・レーベル」を設立し、翌年にシティポップの起源とされるシュガー・ベイブの『SONGS』を自身のレーベルからリリースしました。シュガーベイブのメンバーには、山下達郎や大貫妙子などが名を連ね、大滝詠一は彼らの総合プロデューサーを務めました。

彼は、以降1981年に『A LONG VACATION』(前述)をリリースするまで、低迷期が続きました。しかし同時に、その間彼は音楽プロデューサーとしての性格を発揮し、理想のサウンドプロダクションの確立に尽力しました。

60年代前後のアメリカンポップスや、ビーチボーイズなどのグループに大いに影響を受け、フィル・スペクターが創造した当時のポップスの最高の音である”ウォール・オブ・サウンド”を日本で再現に成功し、歌謡の世界に導入。

彼はJ-POPの音を作ったのです。

彼のサウンドスケープは、非常に洗練されていて、都会的なものでした。その風通しの良い音像と、松本隆による夏や海を舞台にした風景画的な歌詞が合わさり、最高のシティポップが誕生したのです。

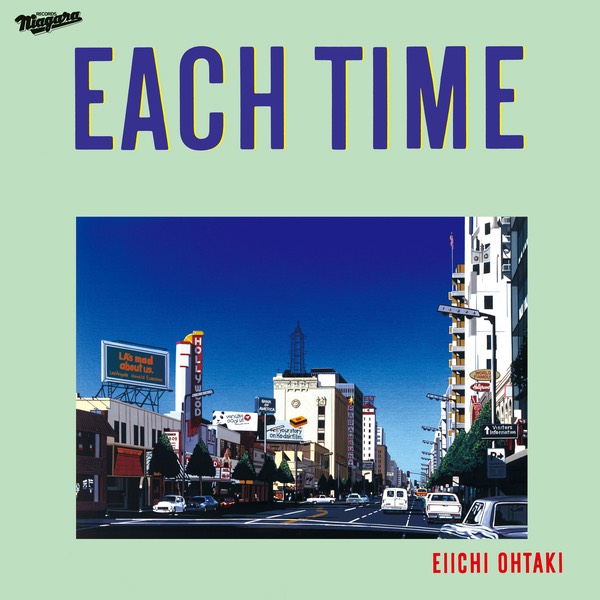

【名盤『EACH TIME』】

ロンバケと並ぶくらいの名作であり、似通ったコンセプトのアルバムが存在します。1984年にリリースされた『EACH TIME』です。

バラエティに富んだ作品であり、ナイアガラサウンドのさらなる洗練化に加え、ある種の回帰的なアルバムとも言えます。「夏のペーパーバック」や「ペパーミント・ブルー」などといった大名曲に加え、バブルガムポップや歌謡的な楽曲にまで幅広く及んでいます。

また、本作では松本隆による作詞が本当に最高の地点にまで達していると思います。詳しくは以前に投稿した以下の記事をぜひ合わせてご覧くださいm(__)m

【大滝詠一の影響③「歌謡」】

彼は、意外にも演歌歌手への楽曲提供を行っており、その多くがヒットしているのです。

要は、ニューミュージックと歌謡を接続し、歌謡秩序の枠組みにおいて、ナイアガラサウンドを再現したのです。

◎ 冬のリヴィエラ / 森進一

◎ 熱き心に / 小林旭

また、知る人ぞ知る、ビートルズの「Yellow Submarine」を演歌的にアレンジした「イエロー・サブマリン音頭」においても、実は大滝詠一が総合的なプロデューサーとして関与しています。

【大滝詠一の影響④「アイドル」】

先ほど、歌謡に与えた影響についての話をしましたが、演歌に限らず、アイドル界にもその影響は波及します。

薬師丸ひろ子「探偵物語」「すこしだけ やさしく」や小泉今日子「怪盗ルビイ」、渡辺満里奈「うれしい予感」、太田祐美「さらばシベリア鉄道」など、次々にヒットを放ちました。

しかし特筆すべきは、松田聖子への楽曲提供。

名曲「風立ちぬ」をはじめとして、

◎ 松田聖子『風立ちぬ』

複数の楽曲提供に努めました。本作『風立ちぬ』は、1曲目から5曲目までの作曲を大滝詠一が務め、松本隆が作詞を行ったという隠れ名盤です。個人的なフェイバリットは「ガラスの入江」。

「ガラスの入江」が好きな人は、ロンバケ収録の「雨のウェンズデイ」も気に入るはずです。余談ですが、「雨のウェンズデイ」ははっぴいえんどの4人と松任谷正隆と林立夫によるナンバーだそうで、シティポップ版のはっぴいえんど楽曲が聴けるという点でも名曲ですね。

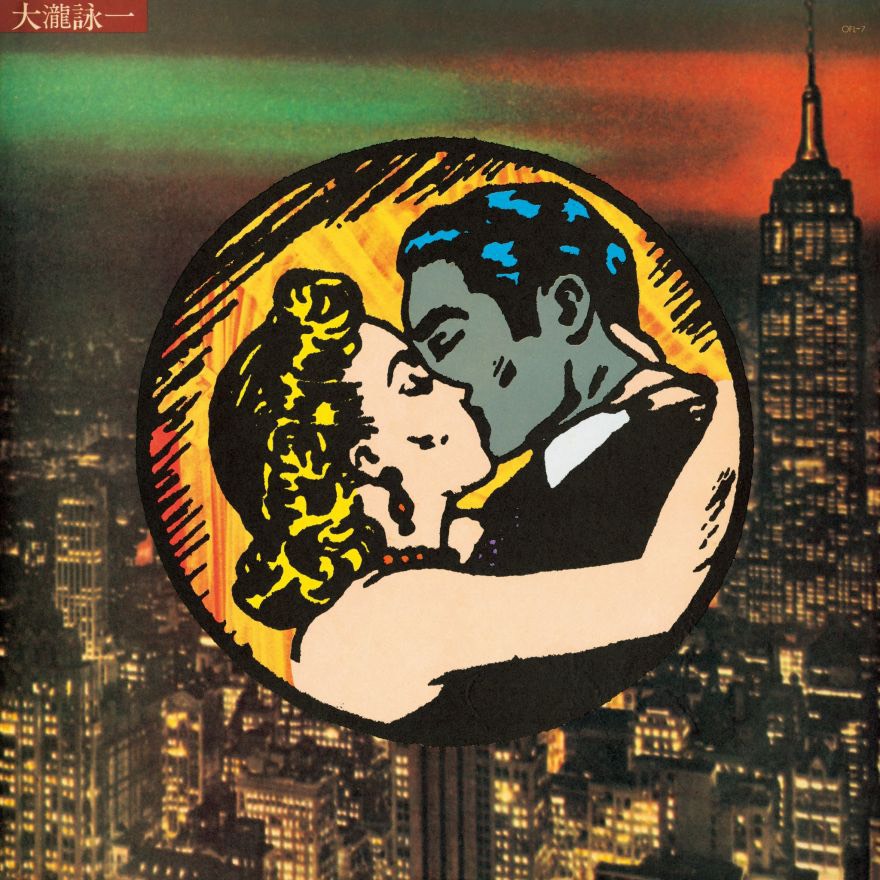

【隠れ名盤『大瀧詠一』】

意外と見落とされがちなのが、大滝詠一のファーストソロアルバム、『大瀧詠一』。

はっぴいえんど解散後の各メンバーの輝かしいソロキャリアを追っていくにあたって、細野晴臣の『HOSONO HOUSE』や鈴木茂の『BAND WAGON』は非常に現代にまでリスナーが多く存在している気がするんです。

しかし、大滝詠一のファーストアルバムはなぜかあまり聴いている人がいない印象。物凄く良いアルバムなんですけれどもね。ちなみに、大滝詠一はこのアルバムで持ち曲を使い果たしたせいで、はっぴいえんどの3枚目のアルバム『HAPPY END』にほぼ手ぶらな状態で現場入りしたそうです。

「それはぼくぢゃないよ」や「指切り」、「乱れ髪」など、1972年の当時にしてはかなり洗練されたポップスが光ります。他にも、「おもい」や「あつさのせい」などのリードナンバーに加え、個人的なフェイバリットである「水彩画の街」など、名曲揃いの超名アルバムとして仕上がっています。

【まとめ : 大滝詠一の功績・凄さとは??】

色々と書きましたが、結局大滝詠一の凄さとはなんだったのか?

大滝詠一は、①“J-POPの音”を作りました。

そして、②歌謡秩序の枠組みで、先進的なポップスのアレンジや音像を取り入れました。

加えて、③同朋でありライバルでもあった細野晴臣や、弟子的存在の山下達郎らとともに、ロックやポップスなどの邦楽の可能性を大幅に広げ、J-POPの確立に寄与しました。

ぜひ、皆さんも大滝詠一を一聴してみてください。飛ぶぜ。

以上、 “大滝詠一を聴け”でした。

本日もご愛読ありがとうございました!それではまた(╹◡╹)

コメント