HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。

さて!今回は!

今までもったいぶってきた、待望の神回とさせていただきましょう。

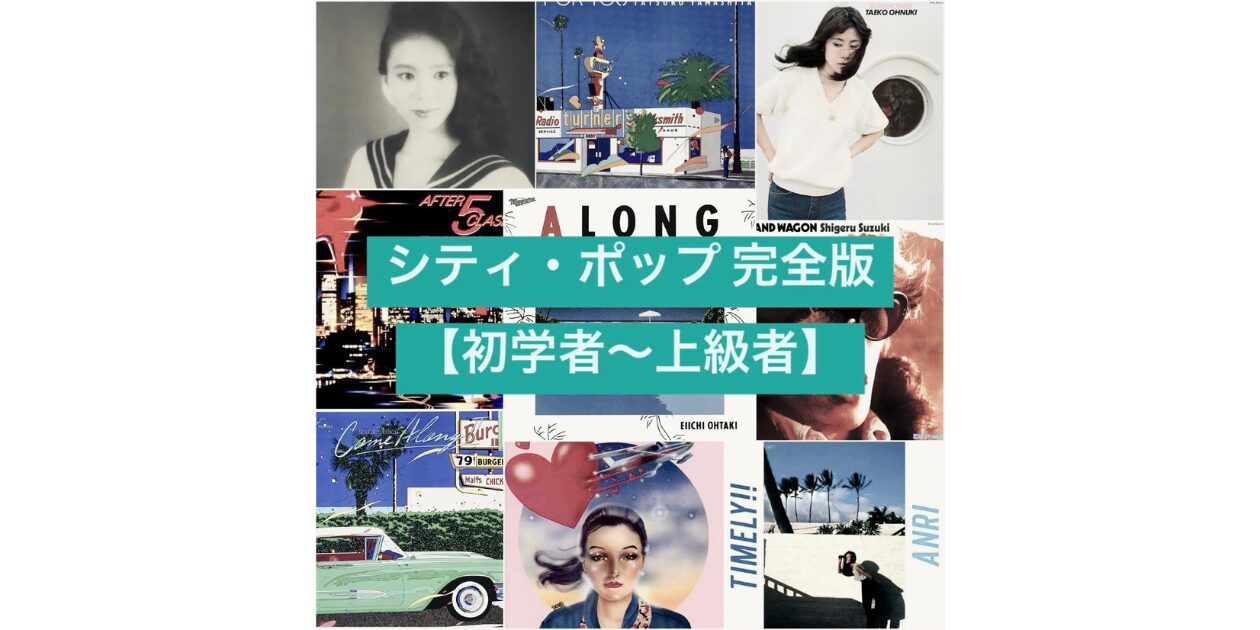

題して、「シティ・ポップ入門編!」

今まで散々シティポップについての記事を書いてきたワタクシですが、よく考えたらまずは入門編をやるべきだなあと思いました(遅)。

この世にある全シティポップに関する記事よりも、詳細でわかりやすいものを提供できる自信があります。

ぜひ、最後までご覧くださいな。

の前に、関連記事をいくつか紹介させてくださいm(__)m

それでは、本編へどうぞ

【「シティ・ポップ」とは】

はじめに、前提的にシティポップとは何かを説明したいと思います。

シティポップとは、70~80年代を中心に流行した、洗練された都会的なニューミュージックを総称した音楽ジャンルです。

R&Bやファンク、ディスコなどのブラックミュージックやAOR、アメリカンポップスから影響を受けており、洒落たサウンドが特徴で、夏や夜をテーマとして持っていることが多いです。

サウンドの特徴としては、カッティングギター、ファンキーなスラップベース、シンセサイザー、食い気味でタイム感のあるリズムプレイなどさまざまな要素から成り立っています。

ポップスとして位置付けられているものの、ポップよりもロック的な編成をしています。とはいえ、ポップスとしての影響力が大きく、後のアイドルソングの流行やJ-POPの成立に貢献しています。

ざっと概要をさらってみましたが、歴史など個別のディテールを知らずには体系的にジャンルそのものを理解することはできません。今回の記事の目的はそこに設定しています。

【シティポップの有名アーティスト】

では、初学者が最も知りたいであろうところ、シティポップを代表するアーティストを先に紹介していきたいと思います。

◎ 大滝詠一

◎ 山下達郎

◎ 竹内まりや

◎ 大貫妙子

◎ 杏里

◎ 松原みき

◎ 荒井由実(松任谷由実)

◎ 吉田美奈子

◎ 南佳孝

◎ 細野晴臣

◎ 菊池桃子

◎ 角松敏生

パッと思い浮かべてみたところ、この辺りが挙げられそうですね。

ここが大事なのですが、これらのアーティストの楽曲を作っている人間(やその関連者)は、実は同じ人が多かったりするのです。そのため、セッションミュージシャンや外部の作曲者についての理解を先にしておくと、シティポップを全体的に捉えるのに近道だったりするわけです。

改めて、こちらの記事で以前まとめて紹介させていただいたので、ぜひこの機会にご覧いただけると理解が早まるかと思いますm(__)m

【シティポップの定義とは?】

まずは、当ブログでの「シティポップの定義」をお示しします。

それは、

「①はっぴいえんどorシュガー・ベイブorティン・パン・アレーのメンバー、もしくはそれらに関わる方々が関与した、②1975~80年代後半の楽曲で、③夏(海)もしくは夜(都会)がテーマになっているもの」

…です。基本的に、この定義に則してシティポップを見てみると、8~9割は該当しているのでは?と思うのです。

とはいえ、当然例外は多く存在し、最近のものやコアなものはやはり当てはまらなかったりします。ですが、当ブログで紹介したいシティポップの多くはこの定義で説明できると思うので、今回はこちらを参照しながら記事を読み進めていくと理解が容易いかと思います。

【シティポップのテーマは?】

シティポップをシティポップたらしめている要素は、サウンドのみならず歌詞の影響が大きいですよね。シティポップの定義における③に示したように、主にシティポップのテーマは、

夏(海) or 夜(都会)

となっています。現代的な感覚だと、シティポップの「city」の部分に強く引っ張られ、夜の都会についての楽曲のみを指すものだと誤解されがちですが(だから最近の曲でも夜の都会がテーマになってるだけでシティポップと言われたりするが間違いなことが多い)、実は同じくらいに夏だったり海のことがテーマになっていることが多いんですね。シティポップと言えば、の大滝詠一や山下達郎は、主に夏をテーマにした楽曲を多く作っています。対して、大貫妙子や 竹内まりやは夜のイメージのほうが多いですかね。杏里はどっちも?

というものの、どちらにも共通している点で言うと「ラブソング」が主軸ですね。その中でも、「ワンナイト」的な一時的な恋が時折描かれているのが特徴だったりします。もちろん純愛もありますが、片想いや失恋が多いですよね。

【主要メンバーおよび関連メンバーは誰?】

次に、シティポップの定義における①について、「はっぴいえんどorシュガー・ベイブorティン・パン・アレーのメンバー、もしくはそれらに関わる方々」とは誰なのか?を説明したいと思います(以下、羅列的に)。

◎ はっぴいえんど … 大滝詠一、細野晴臣、鈴木茂、松本隆

◎ シュガー・ベイブ … 山下達郎、大貫妙子、村松邦男、伊藤銀次、寺尾次郎、上原裕

◎ ティン・パン・アレー … 細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、佐藤博、林立夫

◎ エイプリル・フール … 小坂忠、菊池英二、柳田ヒロ、細野晴臣、松本隆

◎ SKYE … 鈴木茂、小原礼、林立夫

◎ 小坂忠とフォー・ジョー・ハーフ … 小坂忠、駒沢裕城、後藤次利、松任谷正隆、林立夫

と、大まかにこんな感じになっています。例えば、YMOの名曲「君に、胸キュン。」はシティポップの扱いをされていますが、この場合

(作曲者)

細野晴臣 … ◯

坂本龍一 … 大貫妙子の初期プロデューサー

高橋幸宏 … 小原礼と同じバンドメンバー(サティスィック・ミカ・バンド)

(作詞者)

松本隆 … ◯

というメンバー構成なので、彼らが作った曲でテーマ性やサウンドが一致していれば、シティポップとみなすことができます(無理やり)。

当時のシティポップのほとんどがこのように、彼ら及び彼らの関連メンバーが制作に関与しているのです。そのため、これらのグループのメンバーを覚えることで、シティポップというジャンルを体系的に広く理解することができるのです。

ティン・パン・アレーは、レコーディングバンドとしての性格を持つ音楽グループです。いしだあゆみや小坂忠、荒井由実などのレコーディングを支えました。

例えば、荒井由実の『ルージュの伝言』のレコーディングメンバーは、アレンジ・キーボード松任谷正隆、ベース細野晴臣、ギター鈴木茂、ドラム林立夫・山下達郎、パーカッション斉藤ノブ、コーラス山下達郎・大貫妙子・吉田美奈子・伊集加代・ハイファイセット(山本潤子・山本俊彦・大川茂)、その他諸々…となっています(エグい)。

※いらないとは思いますが、以下にかする程度の関連グループも、コラム的に示したいと思います。とはいえ、シティポップグループと言えるものはあまりないので、マジでご参考までに。

◎ YMO(YELLOW MAGIC ORCHESTRA) … 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏

◎ サディスティック・ミカ・バンド … 福井ミカ、加藤和彦、高中正義、小原礼、高橋幸宏

◎ Dr.ドラゴン&オリエンタル・エクスプレス … 筒美京平、鈴木茂、後藤次利、矢野顕子、林立夫

【はっぴいえんど中心史観に見るシティポップ】

「はっぴいえんど中心史観」とは、はっぴいえんどやメンバーを中心に邦楽の歴史を見ると、鳥瞰的に邦楽全体を知ることができるという(偏った)考え方のことを言います。

少なくとも、シティポップに関して言えば、私はこの考え方が理にかなっていると思います。というのも、先述の通り、一目瞭然。実は、後述しますが歌詞の部分でもはっぴいえんど(松本隆)の影響が及んでいるんですよね。また、メンバーそれぞれのソロ作品も、シティポップの名作として語り継がれるものが非常に多いのです。少し難しい話でした。

【シティポップの起源とは?】

では、シティポップの起源は一体いつなのでしょうか?突然発生的に誕生したジャンルでないので、正しい回答はできないかもしれません。しかし、当ブログでは、シティポップの起源を

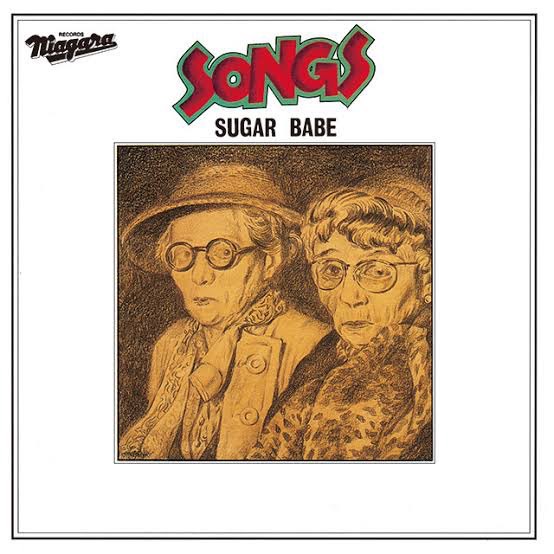

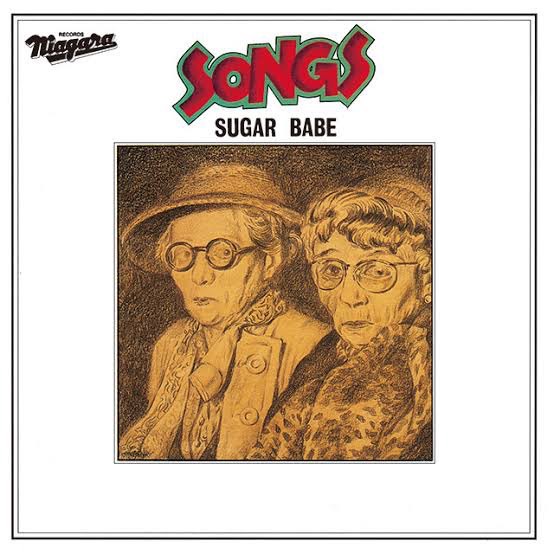

シュガー・ベイブ『SONGS』 (1975 .4)

と定めることにします。1975年4月以前の作品にも、鈴木茂『BAND WAGON』や小坂忠『ほうろう』などシティポップアルバムはいくつか存在するのですが、それらも1975年のものなので、結局は『SONGS』に統一したほうがいいのではと思いました。

大滝詠一プロデュースで、山下達郎や大貫妙子の実質的なデビューの作品、さらには現代にまで強い影響力を持ち、シティポップの音を定義づけたようなアルバムであるため、このアルバムを起源とするのが自然なのかなと思います。

いわゆる「ニューミュージック」の誕生ですね。

【シティポップの作詞家は誰?】

作編曲者の部分は、よく理解できたと思います。しかし、シティポップに特定の作詞家は存在するのでしょうか?

荒井由実や竹内まりやなどのシンガーソングライターがシティポップを作る場合、シティポップの作詞の部分の制作は彼らのみとなります。そのため、作詞を専門とする人として、山下達郎作品における吉田美奈子や、シュガーベイブ作品における伊藤銀次などが挙げられます。

とはいえ、あいまいな回答になるため、特定の作詞家というのは存在しないという結論にさせていただきます。

しかし、日本語ロックを確立したはっぴいえんどの松本隆が、作詞領域におけるシティポップの起源的存在であることは、一説として考えられると思うのです。

松本隆は、当時都会をテーマにした曲がほとんどなかったため、生まれ育った東京の古き良き街並みを、「風街」と表現し作詞しました。そこで、日本のオーバーグラウンドのシーンに初めて「都会」をテーマにした楽曲が登場したんですね。よって、シティポップの「city」の部分は、松本隆が最初に始めたものであると言えるのです。

【洋楽に見るシティポップの源流】

では、シティポップの源流とは?

大滝詠一や山下達郎のルーツを追うと、その答えが自ずと出てきそうです。彼らの影響元を追い、整理したところ

①ビーチ・ボーイズ (サーフロックやソフトロック)

②フィル・スペクターをはじめとしたアメリカンポップス

③モータウンなどのブラックミュージック

(④AOR)

が主な源流であるとわかりました。

① … 大滝詠一や山下達郎はビーチボーイズにとても強く影響を受けており、ビーチボーイズの持つ夏や海のイメージだったり、楽曲の洗練されたサウンド、コーラスワークなど、ポップスとして模倣すべき点がいくつもあったんですね。

② … フィルスペクターは、アメリカの当時のヒット曲を多く手がけた名プロデューサーでした。特に、「ウォール・オブ・サウンド」と呼ばれる立体的な音像をを作り、大滝詠一や山下達郎のサウンドプロダクションに大きな影響を与えました。

③ … 最後に、モータウンをはじめとしたブラックミュージックの影響ですが、シティポップ自体、R&Bやファンク、ディスコなど広くブラックミュージックを基調とした音楽であるため、当然源流として考えられるのです。

ちなみに、カッコ書きした④のAORですが、他と異なりこれだけ70年代以降の音楽なんですよね(他は60年代)。そのため、シティポップと同時代的な音楽として、次の項目に詳細を書かせていただこうと思います。

【同時代のアメリカの音楽[AOR]とは?】

では、AORとは何なのか?シティポップは、そもそも「和製AOR」という別称がついています。AORは、”Adult Oriented Rock”、つまりは大人っぽい洒落たソフトロックのことを指すのです。

はじめに、シティポップはポップスであるがロック的だという話をしました。adultで都会的なソフトロックを、ポップスとして日本独自のテーマ性に合わせ解釈したのが、シティポップであるとも言えるのです。なので、シティポップは同時代の海外の音楽ジャンルであるAORに影響を受けながら、独自性を獲得していくことになるのです。

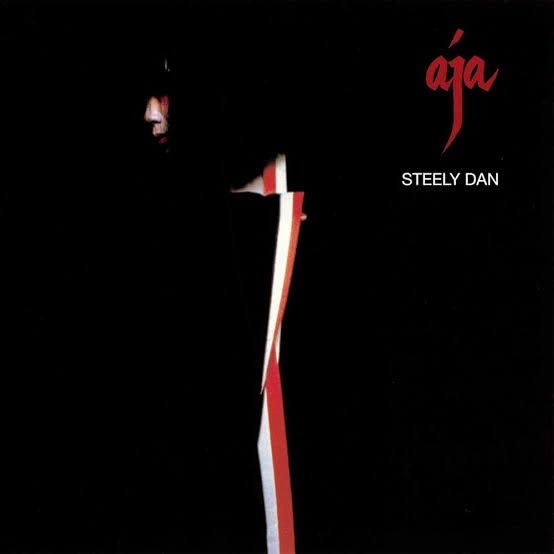

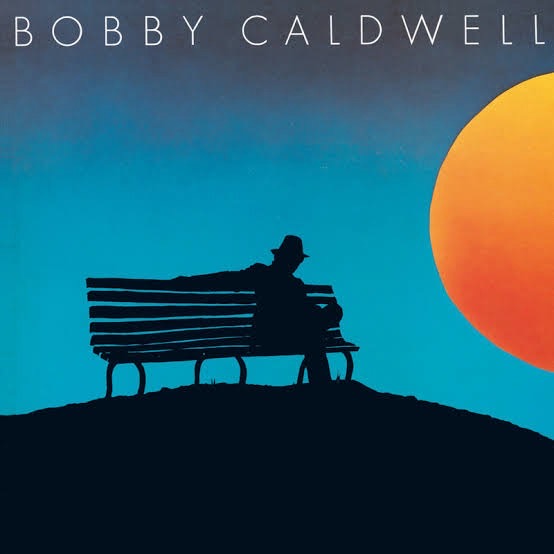

AORのおすすめアルバムはこちら。

◎ Aja / スティーリー・ダン

◎ BOBBY CALDWELL / ボビー・コールドウェル

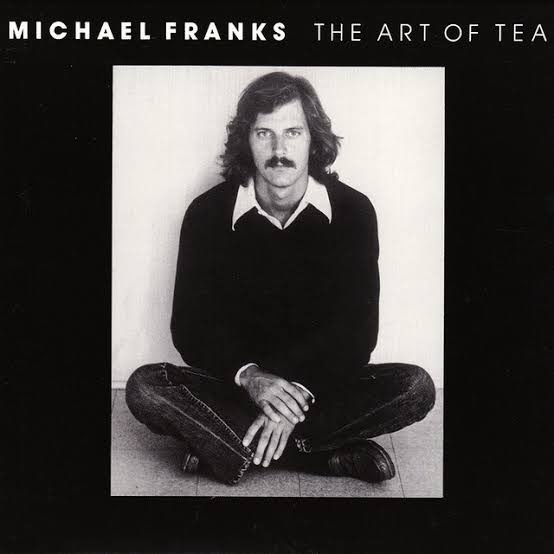

◎ The Art of Tea / マイケル・フランクス

【必聴アルバム紹介】

では、お待ちかねの必聴アルバム紹介です。以前別の記事でまとめたことがあったため、先にそちらのほうの紹介をさせてください。

では、必聴版を今回は羅列的に10枚紹介させていただきます。順番は重要度を考慮して並べていこうと思います。

① 山下達郎『FOR YOU』(1982)

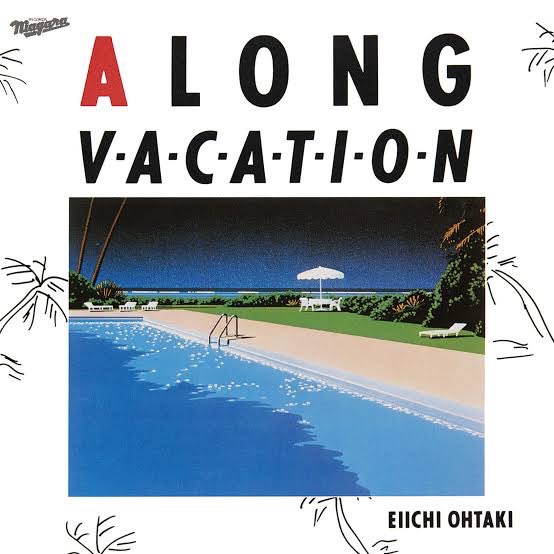

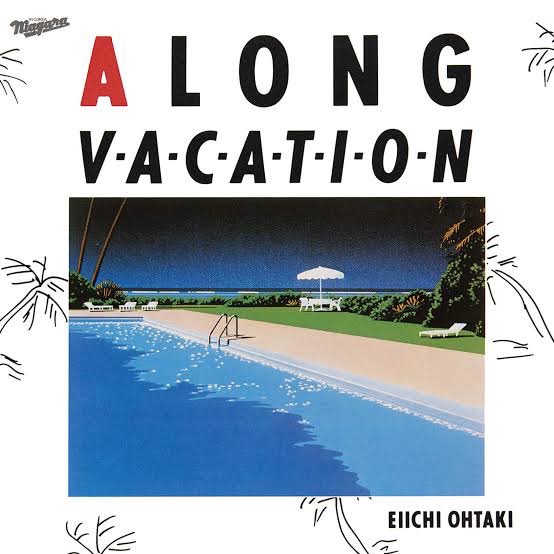

② 大滝詠一『A LONG VACATION』 (1980)

③ シュガー・ベイブ『SONGS』 (1975)

④ 大貫妙子『SUNSHOWER』 (1977)

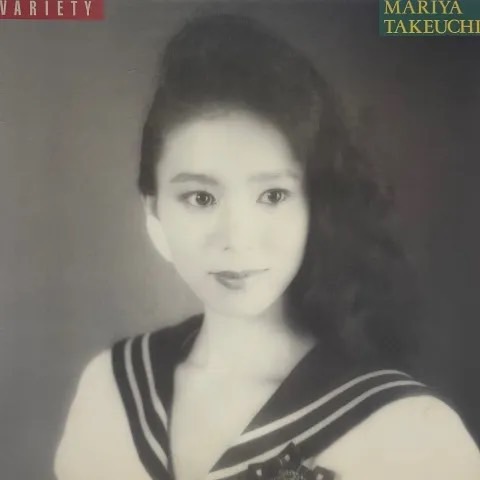

⑤ 竹内まりや『VARIETY』 (1984)

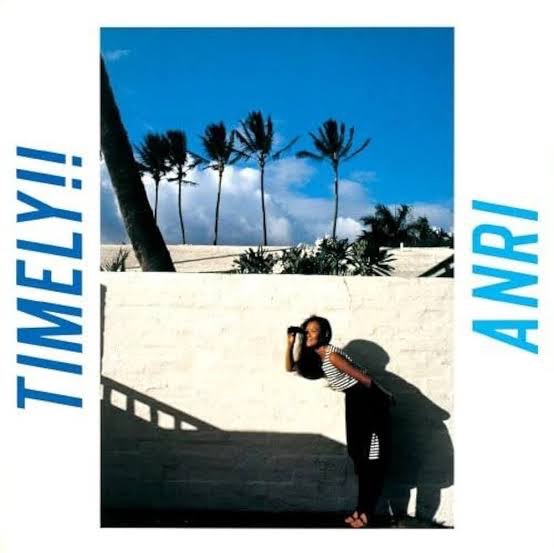

⑥ 杏里『Timely!!』 (1983)

⑦ 荒井由実『COBALT HOUR』 (1975)

⑧ 鈴木茂『BAND WAGON』 (1975)

⑨ 角松敏生『AFTER 5 CLASH』 (1984)

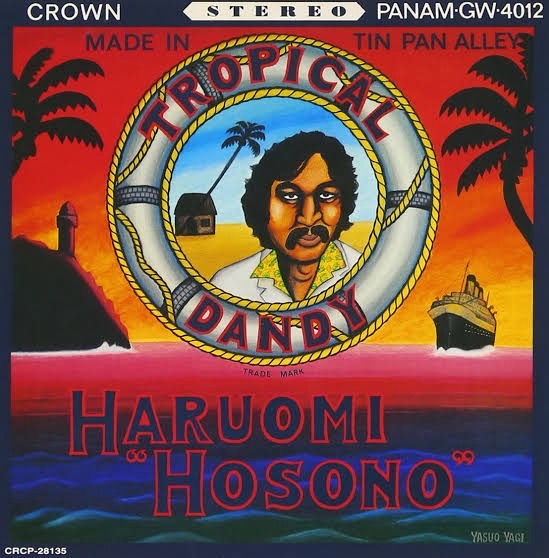

⑩ 細野晴臣『トロピカル・ダンディー』 (1975)

杏里と角松敏生は、中でもシティポップアーティストとしての登場が比較的遅かったため、シティポップの定義①で示したメンバーとは関わりが少ないように思えます。しかし、他のメンバーは皆、見事に関わり合っていますね。ちなみに、角松敏生は杏里のシティポップ期のプロデューサーを務めていました。彼らの活躍は主に、80年代中期から後期、シティポップがJ-POPへと縦に繋がっていく流れの話になります。というのが、次に示す「影響」のところです。

【シティポップの与える影響】

シティポップは、90年代にかけて歌謡がJ-POPへと進化する流れで、重要な役割を果たします。そもそもシティポップは日本においてポップスの大きな基盤の一つであったため、演歌の潮流から誕生した歌謡とは区別され、よりリズミカルで洗練された楽曲を特徴とするものへと化したのです。そのため、シティポップは、90年代におけるJ-POPの成立に大きく貢献しました。

https://music.apple.com/jp/album/真夜中のドア-stay-with-me/1457964469?i=1457964473

また、近年のシティポップのリバイバルブームに象徴されるように、最近ではノスタルジックな音色や「夜」「都会」などのイメージに再燃が及んでいます。松原みきの「真夜中のドア」や竹内まりやの「プラスティック・ラブ」など、多くの現代アーティストがカバーしたり、海外のDJシーンで流行するなど、80年代の音楽、とりわけシティポップは、日本が世界に誇る音楽ジャンルの一つとなったわけです。

【その他イラスト等とのカルチャー関係】

最後に、私の個人的な趣味で、シティポップとイラスト界との繋がりについて話したいと思います。より楽しみ方が増えるでしょう。

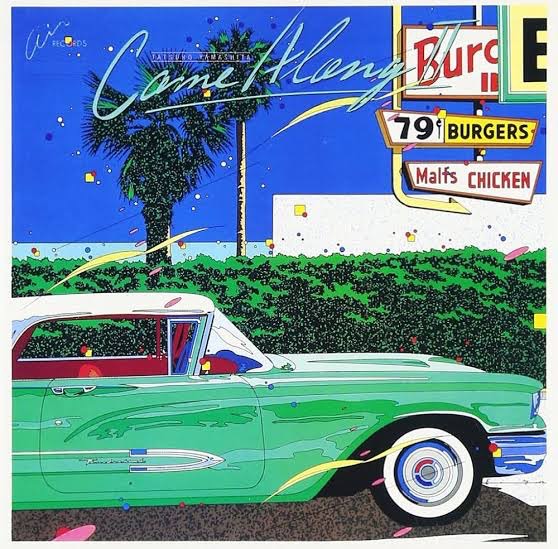

シティポップアルバムのジャケットを思い浮かべた時、大滝詠一や山下達郎など、海や都会をテーマにしたイラストがかなり印象的なものであると感じられるはずです。大滝詠一の『A LONG VACATION』のジャケットデザインを務めた永井博や、山下達郎の『FOR YOU』や『COME ALONG 2』のジャケットデザインを務めた鈴木英人など、イラストの領域にも関心を向けると、より広くシティポップをお楽しみいただけるかと思います。

以上、シティポップの入門編と言いながらかなり詳細なところまで網羅した完全版になりました。参考書的にご覧いただける記事になったと思います。当ブログでは、シティポップのことをかなりの頻度で扱っておりますので(もちろん他の音楽ジャンルも)、他の記事もぜひ余力があればご覧ください。

本日もご愛読ありがとうございました!それではまた~~~~(╹◡╹)

コメント