HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。

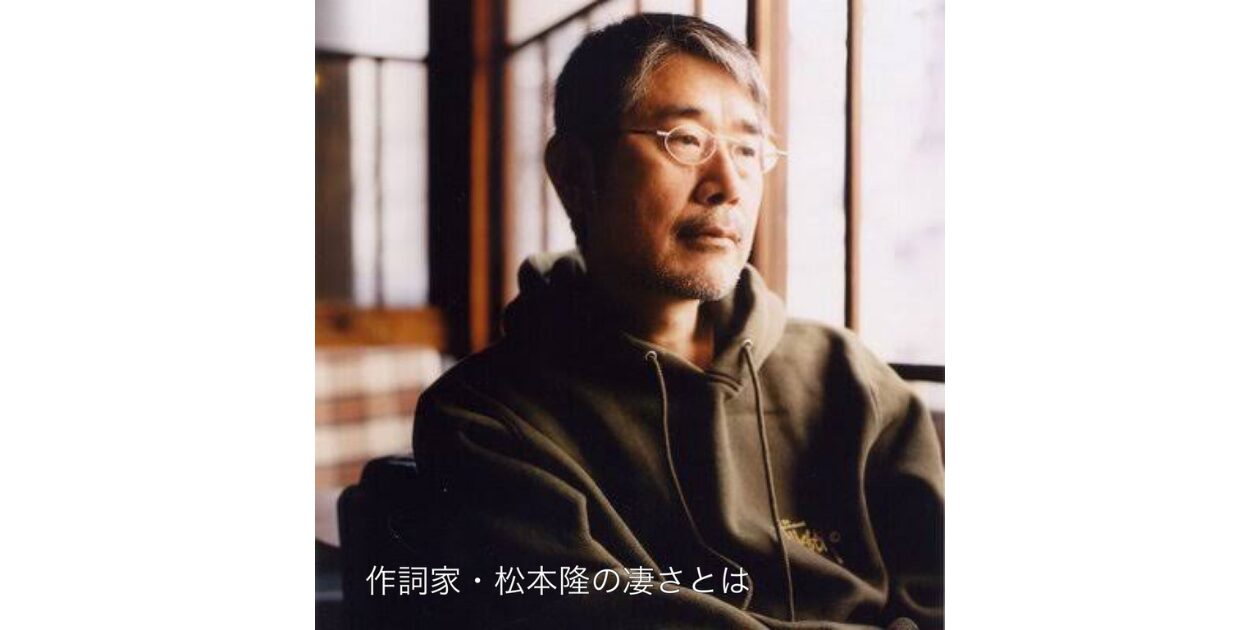

本日は、日本一の名作詞家である松本隆についての記事にしていこうと思います。私自身本当に大好きな作詞家で、情景と心情を短文に共存させられる上、どこかアイロニックなところも含んでいる唯一無二のリリシストだと思います。また、後述する「日本語ロック論争」において、現代にまで通ずるジャパニーズロックの基盤を作った人物の一人でもあります。

それでは、本編へどうぞ

【松本隆によって書かれた主な有名曲】

◎ 風をあつめて / はっぴいえんど (1971)

◎ 木綿のハンカチーフ / 太田裕美 (1975)

◎ てぃーんずぶるーす / 原田真二 (1977)

◎ 東京ららばい / 中原理恵 (1978)

◎ セクシャルバイオレットNo.1 / 桑名正博 (1979)

◎ September / 竹内まりや (1980)

◎ さらばシベリア鉄道 / 太田裕美

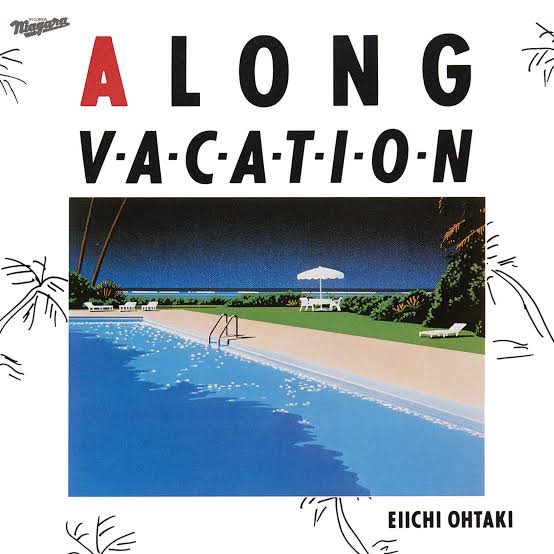

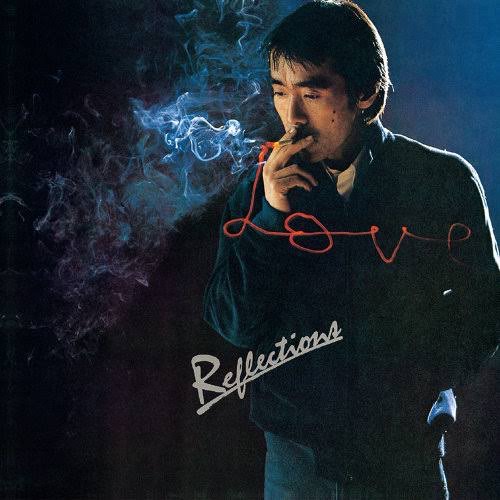

◎ 君は天然色 / 大滝詠一 (1981)

◎ ルビーの指環 / 寺尾聰 (1981)

◎ ハイスクールララバイ / イモ欽トリオ (1981)

◎ スローなブギにしてくれ (I want you) / 南佳孝 (1981)

◎ 赤いスイートピー / 松田聖子 (1982)

◎ 赤道小町ドキッ / 山下久美子 (1982)

◎ 冬のリヴィエラ / 森進一 (1983)

◎ 君に、胸キュン。 / YMO (1983)

◎ 探偵物語 / 薬師丸ひろ子 (1983)

◎ SWEET MEMORIES / 松田聖子 (1983)

◎ 風の谷のナウシカ / 安田成美 (1984)

◎ Woman / 薬師丸ひろ子 (1984)

◎ 卒業 / 斉藤由貴 (1985)

◎ Romanticが止まらない / C-C-B (1985)

◎ 硝子の少年 / KinKi Kids (1997)

びっくりするほど有名曲に溢れてますね。

【”日本語ロック論争”】

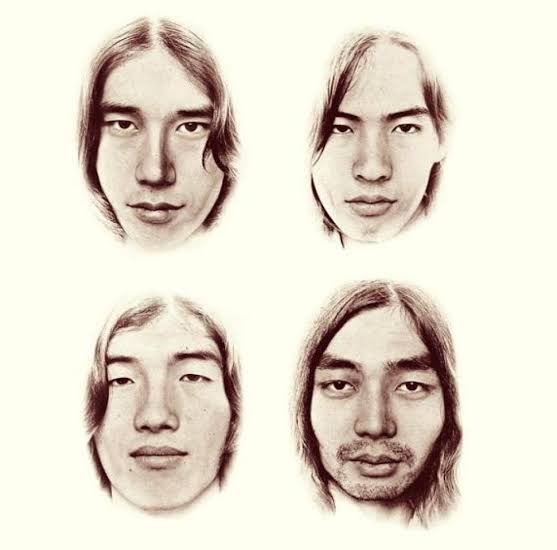

60年代末期、日本のアングラシーンに「ロック」が登場しました。ジャックス『ジャックスの世界』や、ザ・フォーク・クルセダーズ『紀元弍阡年』など、アシッドフォークを中心にロックがまばらに誕生していくなかで、

“ロックは日本語では成立し得ず、英語でのみ成立する”

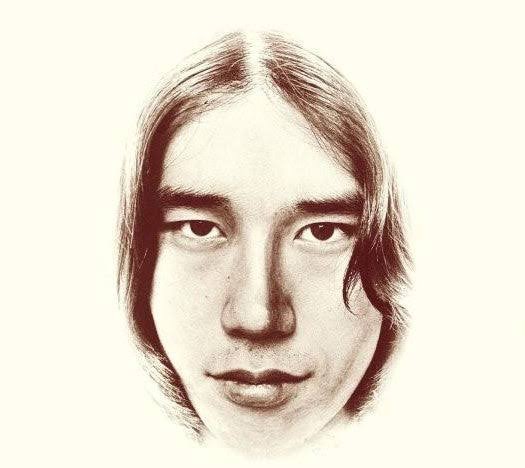

という常識が広まるようになりました。しかし、対して70年代に入ると、さまざまなロックバンドが「日本語で」ロックをやろうと試みます。鈴木慶一のはちみつぱいや、桑名正博のファニー・カンパニーなど、多くの日本語ロックバンドがデビューしていくなか、先陣を切って真っ向に英語ロック派に挑んだのが、「はっぴいえんど」でした。

詳しくは、ニューミュージックマガジンにおいて、英語ロック派のフラワー・トラベリン・バンドの内田裕也と、はっぴいえんどの細野晴臣が衝突し、論争を繰り広げたことが有名な話だそうですが、これらの一本の流れを、「日本語ロック論争」と呼びます。

とはいえ、はっぴいえんども、元は大滝詠一や細野晴臣により、英語でロックをやることを主張されていました。そこで、ドラマーであり作詞を担当した松本隆が、日本語でロックをやろうと主張し通しました。松本隆は、現代にまで通じる日本語ロックの基盤を作ったんです。後に、歌謡界に多大な影響を与えることになるセカンドキャリア(1975年~)においての活躍がやはりよく知られていますが、この時の活躍の大きさは同等レベルに計り知れません。

さて、ここまで松本隆の実績の部分についての紹介でしたが、正直ここらへんは調べればすぐにより詳細なものが出てきます。次からは、松本隆の作詞の特徴について、「色」「街」「風」の3つに分けて説明していきたいと思いますよ。

【① 色】

まずは、「色」についてです。松田聖子の「白いパラソル」「赤いスイートピー」「小麦色のマーメイド」など、特定の色を指す場合のみならず、TULIPの「夏色のおもいで」のように、特定の色として存在しない色を描く場合も多くあります。

からし色のシャツ追いながら

飛び乗った電車のドア

いけないと知りながらふりむけばかくれた

街は色づいたクレヨン画 涙まで染めて走る

年上の人に逢う約束と知ってて

(September / 竹内まりや)

特定の色を書くことで、聴き手に情景を浮かべる効果があります。対して、不特定の色を書くことで、聴き手に抽象的なイメージや、聴き手自身の世界観に委ねた色を浮かばせる効果がありますね。

春色の汽車に乗って 海に連れて行ってよ

(赤いスイートピー / 松田聖子)

“春色”という色は、実際には存在しない表現だと思います。それでも、桜の間を走る汽車だったり、春のように淡い色の抽象的な汽車のイメージを浮かべることができると思います。

・・・

伽籃とした防波堤ごしに

緋色の帆を掲げた都市が

碇泊してるのが見えたんです

それでぼくも

風をあつめて 風をあつめて

風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

(風をあつめて / はっぴいえんど)

この歌詞のように、特定の色をより詳細に特定する場合もあります。「緋色」とは、赤色の一種ですが、より黄味がかった鮮やかな赤色です。そして、「蒼空」は、普通のいわゆる青色ではなく、より緑っぽく深く濃い青色です。曲を聴いただけでは、「青色」だと思い込んでしまいそうですが、歌詞を見ることで見える景色が少し変わりますよね。松本隆の面白さはそこにあるんです。

映画色の街

美しい日々が切れ切れに映る

いつ過去形に変わったの?

(瞳はダイアモンド / 松田聖子)

次に、極めて抽象的な表現、「映画色」についてです。私個人の解釈になりますが、「映画のように見える街」のことを「映画色の街」と表現しているのではないでしょうか。いわば、「非日常的な視界」を、別れたばかりで現実逃避的な自身の感覚として「映画」に喩えているのではないか、と思うのです。

想い出はモノクローム

色を点けてくれ

もう一度そばに来て

はなやいで美しのColor Girl

(君は天然色 / 大滝詠一)

最後に、特定の色を示さない色についてですが、むしろこの場合は、色のない色とも言うことができそうです。「天然色」とは、自然に元々備わっている色彩のことを指すそうですが、ここでは、「想い出はモノクローム」として色付いていません。

この楽曲は、松本隆が自身の妹を亡くし、視界から色が消えた、モノクロの世界になった実体験をもとに書かれています。

【② 街】

次は、「街」について。松本隆と言えば、はっぴいえんどの『風街ろまん』に象徴されるように、彼の生まれ故郷であり古き良き東京の原風景を表した”風街世界”ですよね。今回はその「街」の部分についてです。ちなみに「風」の部分は後述。

先ほど紹介した、竹内まりやの「September」(“街は色づいたクレヨン画”)や、松田聖子の「瞳はダイアモンド」(“映画色の街”)を見返してみるとわかるように、色+街の組み合わせが多いように感じます。彼にとって「街」とは、歌詞世界における物語の舞台なのであり、情景の創造(想像)に「色」を使うのです。街の色の移り変わりによって、心情や季節の変化を表しているんですね。

くもり硝子の向うは風の街

問わず語りの心が切ないね

枯葉ひとつの重さもない命

貴女を失ってから…

(ルビーの指環 / 寺尾聰)

ここでも出てきたのが「風の街」。松本隆的世界観を知る人間には、これが東京の街並み(風街)を表していることがわかります。「くもり」や「枯葉」という表現で、「貴女」を失った主人公のブルーな心情を感じ取れると思います。ところで、古き良き東京の原風景を「風街」と名付けるセンス、改めて半端じゃないですね。

ちなみに、松本隆はマチのことを「街」と表記します。「町」ではなく「街」を一貫して使うのには、やはり”都会”を描きたいという意志によるものでしょう。当時は、あまり日本に都会を堂々と描く歌がそこまでなかったと言います。シティポップ的世界観を作ったのは松本隆で間違いないのでは??

【③ 風】

最後は、「風」。松本隆のキャリアを通して、一貫して追究されてきたテーマです。

風をあつめて 風をあつめて

風をあつめて

蒼空を翔けたいんです

蒼空を

(風をあつめて / はっぴいえんど)

まずは、キャリア最初期の名曲、『風街ろまん』から「風をあつめて」。風をあつめて蒼空を翔けたいというのは、風街を空を舞って見下ろしたいということなのではないでしょうか。東京を見るには、風が必要。抽象的な感覚や時間や空間など、総合的な概念を象徴するのが「風」なのでしょうか?

風立ちぬ 今は秋

帰りたい 帰れない あなたの胸に

風立ちぬ 今は秋

今日から私は心の旅人

(風立ちぬ / 松田聖子)

「風立ちぬ」とは、風が立たないという意味ではなく、古語で風が立ったという意味になります。風の動きが、季節の移り変わりをもたらし、晩夏に揺れる一人の女性の恋心を表現していますね。

もうあなたの表情の輪郭もうすれて

ぼくはぼくの岸辺で生きて行くだけ それだけ

カナリア・アイランド

カナリア・アイランド

風も動かない

(カナリア諸島にて / 大滝詠一)

「あなた」を失った「ぼく」の心情を「カナリア諸島」を舞台に描いた歌詞です。

さっきの「風立ちぬ」では、風の動きが季節や心情の変化をもたらしていました。対して、この楽曲では、孤独になり心がからっぽになった「ぼく」の周りで、風の動きはなくなっています。情景描写がとても詩的ですね。

夢で叫んだように くちびるは動くけれど

言葉は風になる

好きよ でもね たぶん きっと

(探偵物語 / 薬師丸ひろ子)

夢で叫んだ言葉は、おそらく「好きよ」なのでしょう。でも、動いたのはくちびるだけで、実際に声に出せはしませんでした。風の、見えないけど確かに存在する「流れ」を、ここでは届かずに流れてしまった言葉に例えていますね。

これらのように、「色」「街」「風」の3つの抽象的な概念が、生涯のテーマとして頻出されているのが、松本隆の歌詞の特徴なのです。

【その他情景の浮かぶ歌詞】

最後に、個人的に凄いと思った松本隆の歌詞を羅列的に書いていこうと思います(自己満)。

人気ない午後の教室で

机にイニシャル彫るあなた

やめて 想い出を刻むのは

心だけにしてとつぶやいた

(卒業 / 斉藤由貴)

そして二年の月日が流れ去り

街でベージュのコートを見かけると

指にルビーのリングを探すのさ

貴方を失ってから

(ルビーの指環 / 寺尾聰)

四月の雨に降られて駅のベンチで二人

他に人影もなくて不意に気まずくなる

何故 あなたが時計をチラッと見るたび

泣きそうな気分になるの?

(赤いスイートピー / 松田聖子)

右手に缶コーラ 左手には白いサンダル

ジーンズを濡らして泳ぐあなた呆れて見てる

バカね 呼んでも無駄よ 水着持ってない

(渚のバルコニー / 松田聖子)

特に、多少贔屓的な選出になりますが、大滝詠一の楽曲における松本隆の歌詞が大好きなのです。その中からいくつか。

夜明けまで長電話して

受話器持つ手がしびれたね

耳もとに触れたささやきは今も忘れない

(君は天然色 / 大滝詠一)

壊れかけたワーゲンのボンネットに腰かけて

何か少し喋りなよ 静かすぎるから

海が見たいわって言い出したのは君の方さ

(雨のウェンズデイ / 大滝詠一)

渚に吹く風が涼しすぎるね

プールサイドへと陽が傾向く

波を見てくるわってビーチに消えた

君を探しに行く気もない

白い寝椅子の上に薄い paper back

ページの端を折って投げ出したままさ

(夏のペーパーバック / 大滝詠一)

眠るような陽を浴びて君はブロンズ色

南向きのベランダで海を眺めている

…

斜め横の椅子を選ぶのはこの角度からの君がとても綺麗だから

…

旧い歌の低いハミングに

口笛でハーモニー 重なる音が溶けて消える

(ペパーミント・ブルー / 大滝詠一)

孤独な男性の恋心を本当によく表しています。情景浮かびすぎ!凄い。

以上、松本隆特集でした。大好きな作詞家。今回も前回に続きボリューミーになってしまいましたね。

本日もご愛読ありがとうございました!それではまた(╹◡╹)

コメント