HIROSEのミュージックバーへようこそ。こちらのブログでは、音楽を中心としたさまざまな情報を気まぐれに発信しています。

以前、シティポップの入門名盤についての記事を投稿させていただきました。しかし、アルバムよりも前にやはりアーティストについての紹介が必要であるのではないか、と考えました。シティポップは、70~80年代の歌謡秩序の枠組みにおいて、非常に重要なポジショニングを担っています。はっぴいえんどやシュガー・ベイブ、ティン・パン・アレーなどのグループが輩出したシティポップの重鎮たちが、その後の歌謡全体に与える影響は非常に大きいものです。今回はそんな彼らにスポットライトを当てた記事となっています。単にシティポップの有名アーティストを挙げるのでは根本的なジャンルの理解には繋がらないと考えたため、この記事ではプロデューサーやセッションミュージシャンを中心に紹介しています。それではどーぞ

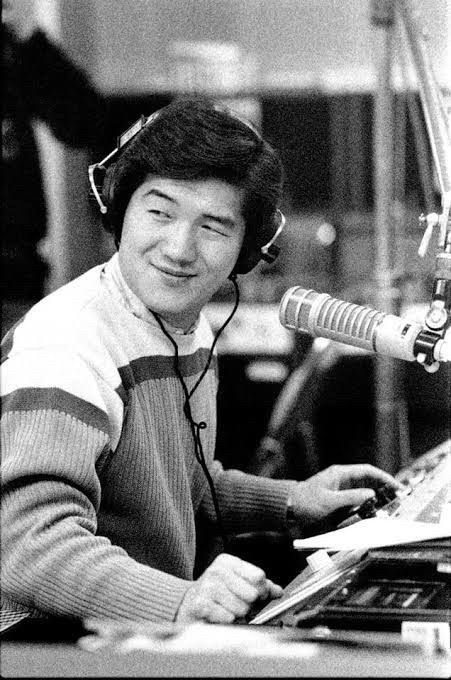

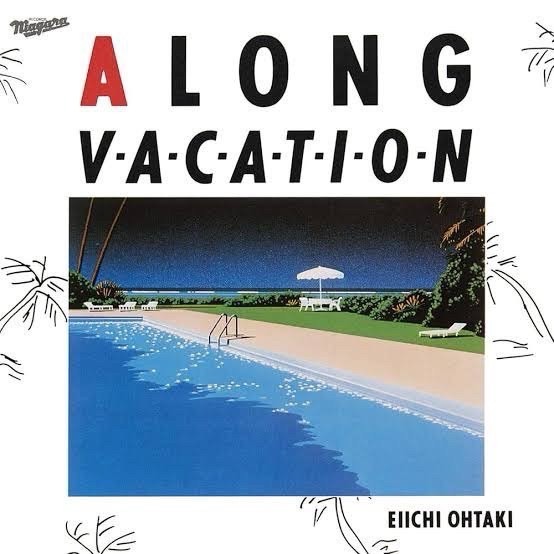

① 大滝詠一

1人目はやはりこの人でしょう。大滝詠一は、はっぴいえんど出身のシンガーソングライター兼プロデューサーです。代表作は、『A LONG VACATION』や『EACH TIME』など。アメリカンポップスやマージービートに影響を受けた、和製「ウォール・オブ・サウンド」が魅力の日本音楽界の重鎮です。

山下達郎を実質的に弟子に持ったり、演歌歌手への楽曲提供により演歌と歌謡の接続に大きく貢献するなど、シティポップのみならず音楽界全体に大きな影響を与えます。山下達郎と共通しているのは、ビーチ・ボーイズからの影響ですね。ビーチ・ボーイズはアメリカのサーフ・ロックバンドで、シティポップとの相性が非常に良いです(他にも桑田佳祐や浜田省吾など多くの著名アーティストが影響を公言していますね。ヤバい)。私は、大滝詠一はJ-POPのサウンドを作ったと言っても過言ではないと思っています。ソロ曲も魅力的ですよね。「君は天然色」や「幸せな結末」など、大ヒットナンバーも多く持っています。作詞の多くを松本隆が務めていますね。

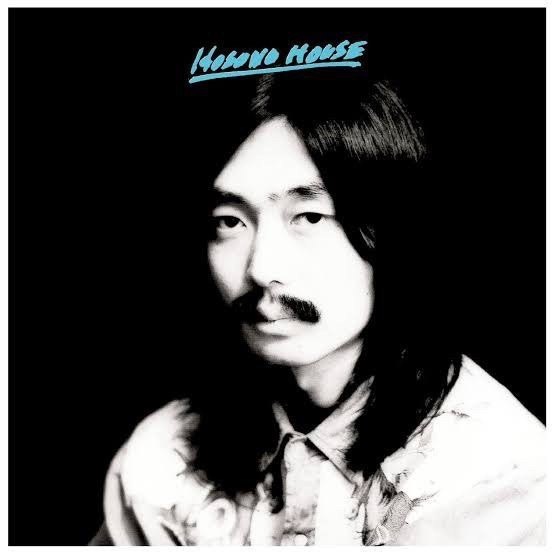

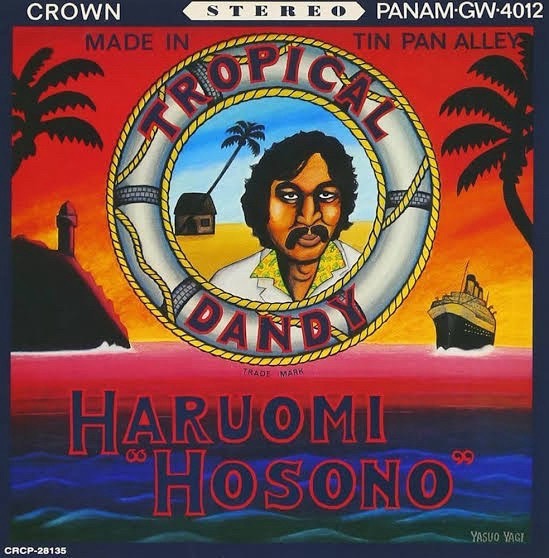

② 細野晴臣

はっぴいえんど2人目。細野晴臣は、私が思うに日本音楽界で最も重要な人物です(彼がいない邦楽史が全く考えられない)。はっぴいえんどやティン・パン・アレー、YMOなど、日本における音楽領域を最大限に拡げてきただけでなく、ソロアーティストとしても非常に今日への強い影響力を持ちます(特に『HOSONO HOUSE』は宅録的な今日の制作環境に対する影響もデカい)。また、セッションミュージシャンや楽曲提供、プロデューサーとしても多大な活躍をしてきました。シティポップへの影響として、少しマニアックな視点で挙げられるのがいわゆる”トロピカル三部作”(『トロピカル・ダンディー』、『泰安洋行』、『はらいそ』)。後のYMOに繋がるコンセプトであるエキゾチシズムが、シティポップの枠組みで独自解釈された名盤シリーズです。ベーシストとしても素晴らしいですね。

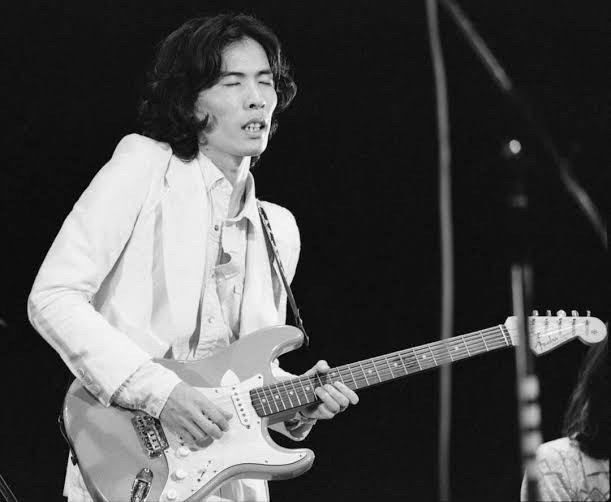

③ 鈴木茂

はっぴいえんど3人目。鈴木茂は、70~80年代の歌謡シーンを最前線で支えたセッションギタリスト兼シンガーソングライターです。ロックやシティポップなど、多くの文脈で邦楽界に貢献し続けてきました。はっぴいえんどやティン・パン・アレーに所属してきただけでなく、ユーミンや南佳孝など非常に多くのアーティストのレコーディングに、ギタリストとして参加しています。シティポップのみならず、岡林信康や高田渡など、フォークシンガーへのセッション参加も多いです。

シティポップに与えた影響としては、はっぴいえんどやティン・パン・アレー、シュガー・ベイブのメンバーもしくは彼らと関わりのあるメンバーとの親交が非常に多かったことが、最も大きいところだったと思います。それは、今回紹介する全員に共通するところですけどね。また、ソロキャリアとしても『BAND WAGON』や『LAGOON』など、多くの邦楽名盤を残し、初期の初期からシティポップのジャンル形成に大きく貢献してきました。細野晴臣と山下達郎との共作インストアルバム、『PACIFIC』もシティポップの名盤として有名ですね。

④ 山下達郎

シュガー・ベイブのメンバーとして元祖シティポップとも言われる『SONGS』をリリース、その後のソロキャリアでも大きな成功を収めただけでなく、さまざまな楽曲提供やアレンジ、プロデュースに大きく貢献してきた、言わずと知れた「キング・オブ・シティポップ」。アレンジャーとしては、奥さんの竹内まりやの楽曲へのものがやはり有名ですが、実は荒井由実時代のユーミン初期作品(『MISSLIM』など)のレコーディングにおいてかなり大きく関わっていたんですね。例えば、『MISSLIM』収録の「あなただけのもの」は、ドラムやパーカッション、バックボーカルとしてアレンジに参加、シュガー・ベイブ等で親交のあった大貫妙子や吉田美奈子もバックボーカルに参加しています(ちなみにこの曲はギター鈴木茂、ベース細野晴臣、キーボード松任谷正隆の最強編成。強すぎる)。他にも、大滝詠一・伊藤銀次とのナイアガラ・トライアングルや、ソロ作品『RIDE ON TIME』、『FOR YOU』など、草創期から現代にわたってシティポップや歌謡シーン全体へ半端なく貢献してきました。

⑤ 松任谷正隆

松任谷正隆は、70~80年代を中心に活躍したセッションキーボーディスト、作編曲家、音楽プロデューサーです。ご存知、松任谷由実のダンナ。SSWユーミンが、「ルージュの伝言」などポップスに傾倒するきっかけになった人物とも言えます(ルージュの伝言はかなりバブルガムポップ的なアメリカンポップスの影響感じますもんね)。この時期(『COBALT HOUR』前後)のユーミンは、「ルージュの伝言」や「卒業写真」など、かなり楽曲全体が洗練されたイメージがあります。松任谷正隆や、彼所属のティン・パン・アレーのポップスに対する腕の強さがわかります。後述する、佐藤博と井上鑑との共作アルバム『SEASIDE LOVERS』は、シティポップの大名盤。シティポップだけでなく、吉田拓郎の「結婚しようよ」など、多くの名曲にレコーディング参加しています。

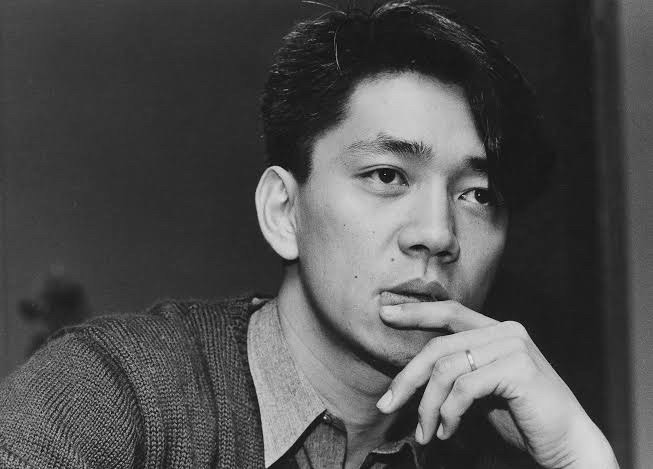

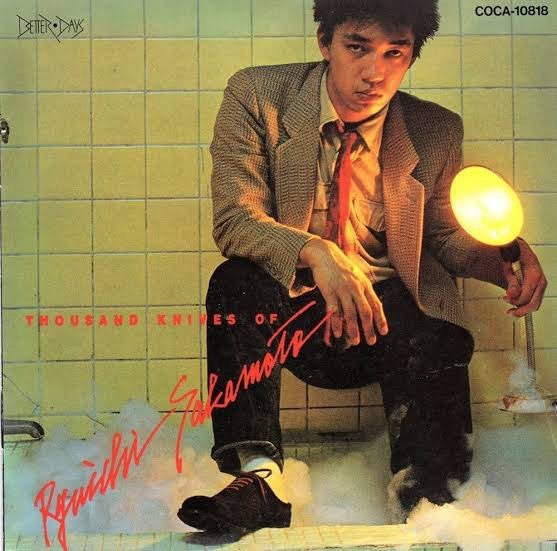

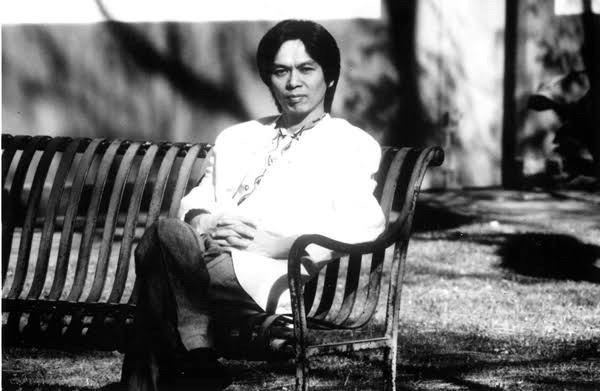

⑥ 坂本龍一

坂本龍一は、もしかしたらこの中随一のビッグネームかもしれません。YMOやピアニスト、劇伴作家としてのイメージが強い彼ですが、実はセッションミュージシャンやアレンジャー、プロデューサーとしてシティポップへの貢献もかなり大きかったんですね。例えば、大貫妙子の『SUNSHOWER』や『MIGNONNE』、南佳孝の『SOUTH OF THE BORDER』など、シティポップの重要作品に全編的にアレンジャーとして関与しています。後のYMOのキャリアも、シティポップの延長(拡大)のようなものですし、「君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス-」などテクノポップは、シティポップの大きな枠組みとして捉えられることもありますしね。シティポップのみならず本当に歌謡界そしてJ-POPシーンに大貢献をした人物です。

シティポップとはまた違いますが、シティポップから派生して聴いてほしいのがやはりジャパニーズ・テクノの大名盤、坂本龍一の『千のナイフ』。シティポップ期のキャリアからYMOやテクノポップの全盛期に繋がる流れが分かるかもしれません。

⑦ 佐藤博

佐藤博は、シンガーソングライター兼セッションキーボーディスト(ピアニスト)、作編曲家です。山下達郎や大滝詠一の作品に多く参加しているほか、細野晴臣のトロピカル三部作など初期~中期のシティポップシーンに大きく参加してきました。また、松任谷正隆とは親交が深く、ともにティン・パン・アレーのキーボーディストを務めたり、先述した『SEASIDE LOVERS』を共作したりしています。加えて、シンガーソングライターとしても『Awakening』などの名盤を残し、シティポップの重要人物として活躍し続けてきました。

⑧ 井上鑑

井上鑑は、セッションキーボーディスト、作編曲家、音楽プロデューサーです。シティポップの中でも、寺尾聰や佐野元春など、ロック系のミュージシャンに大きく関与しているイメージがあります。特筆すべき点は、80年代のヒット曲であり、ロックの大名曲であり、シティポップとしても分類されるナンバー、寺尾聰の「ルビーの指環」の編曲を務めたことですね。また、大滝詠一との親交も深く、大滝詠一のソロ作品や提供曲等の多くのレコーディングに参加するなど、厚い信頼を置かれています。シティポップシーンにおいて、シンガーソングライターとしても活躍していますね。おすすめは『PROPHETIC DREAM-予言者の夢』。風通しの良い、海が見える美しい名アルバムです。

⑨ 林哲司

林哲司は、日本歌謡界を代表する名作編曲家の一人です。シティポップというより、歌謡やアイドルの文脈で語られることの多い彼ですが、私は、林哲司はシティポップをよりポップスとして歌謡秩序に接続した立役者であると思っています。何よりも、松原みきの「真夜中のドア/Stay With Me」を作ったという事実が凄すぎる(これだけでシティポップの立役者と言い得ますね)。「真夜中のドア」は、今や邦楽を代表するナンバーの一つになりました。また、シティポップと言えばの楽曲としても、まず筆頭にあがりますよね。その他にも、杏里の「悲しみが止まらない」や中森明菜の「北ウイング」、菊池桃子の「卒業-GRADUATION-」や杉山清貴&オメガトライブの「ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-」など、シティポップ系歌謡曲として、非常に多くの大ヒットナンバーを生み出しました。特に、杉山清貴&オメガトライブの楽曲の多くや、菊池桃子のシティポップ期(初期)の作曲・編曲を務めていたことは、シティポップの歴史を語る上で非常に大きな貢献でした。彼の作るシンセ型のシティポップは、その後のJ-POPへの進化において重要な発明であったと思います。また、意外にもシンガーソングライターとしても活躍していました(名盤『サマー・ワイン』など)。

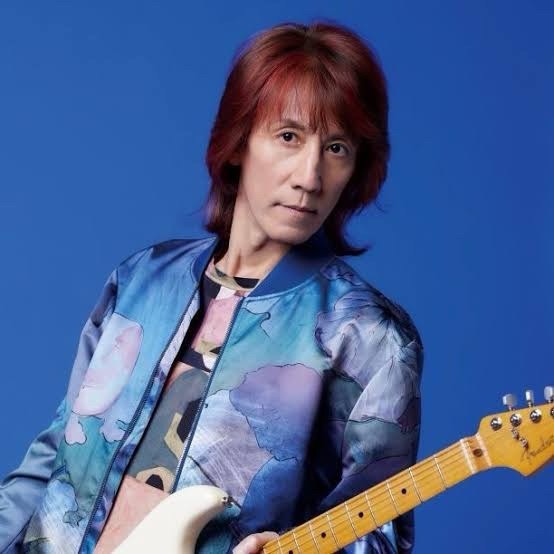

⑩ 角松敏生

角松敏生は、シンガーソングライター兼音楽プロデューサーです。特にシンガーソングライターとしてのイメージが強い彼ですが、プロデューサーとしてもシティポップ全盛期において重要な役割を果たしました。上記9人と比較すると少し年代的には若いです。そのため、80年代の後期から90年代にかけての時代の移行期(昭和から平成)に、邦楽のメインストリームが歌謡から”J-POP”へ進化する過程で、そのJ-POPサウンドを形成した重要人物の一人として、日本の歌謡(ポップ)シーンに大きく寄与しました。シティポップとしては、杏里の全盛期の3枚(『Bi・Ki・Ni』、『Timely!!』、『COOOL』)をプロデュースし、これは”角松敏生三部作”と呼ばれました(次の『WAVE』を含めて四部作と呼ばれることもある。よくわからん)。中でも『Timely!!』はシティポップを代表する名盤で、以前の入門編においても紹介させていただきました。

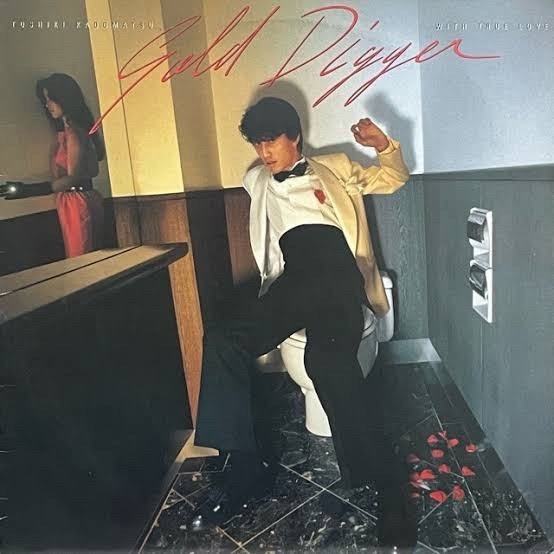

加えて、角松敏生のプロデュースした中山美穂の『CATCH THE NITE』は、J-POP草創期(1988年)において、シティポップの終焉とともに入れ替わりのような立ち位置のアルバムです。この年にリリースされた中山美穂のヒットシングル「You’re My Only Shinin’ Star」も、角松敏生によるものですね。シンガーソングライターとしてもやはり素晴らしく、『ON THE CITY SHORE』や『SEA IS A LADY』、『AFTER 5 CLASH』、『GOLD DIGGER〜with true love〜』など、名盤に溢れています。

以上、シティポップの最重要人物10選でした。加えると、林立夫や伊藤銀次、後藤次利など、他にもたくさんの重要人物たちがシティポップの歴史を支えてきました。シティポップを知ることは、歌謡を、そしてJ-POPを知ることに繋がりますね。本日もご愛読ありがとうございました!それではまた(╹◡╹)

コメント